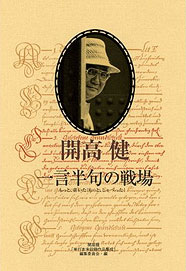

「一言半句の戦場」 開高健 著

自らと格闘 世界の鼓動伝える

開高健は、1989年12月9日、いまだ58歳の若さで逝ってしまった。開高が手がけた作品群の最高峰をなす『輝ける闇』。その舞台ともなった冷戦都市ベルリンを真っ二つに切り裂いていた壁が崩れつつあるさなかに悲報は届いた。海外特派員だった私は、眼前で渦巻く奔流に押し流されそうになっていたのだろう。二十世紀という時代を雄勁(ゆうけい)な文体で掴み取った作家を喪ったという現実を受け入れることができなかった。

「自らと格闘 世界の鼓動伝える『一言半句の戦場』(開高健著)書評」

開高健は、1989年12月9日、いまだ58歳の若さで逝ってしまった。開高が手がけた作品群の最高峰をなす『輝ける闇』。その舞台ともなった冷戦都市ベルリンを真っ二つに切り裂いていた壁が崩れつつあるさなかに悲報は届いた。海外特派員だった私は、眼前で渦巻く奔流に押し流されそうになっていたのだろう。二十世紀という時代を雄勁(ゆうけい)な文体で掴み取った作家を喪ったという現実を受け入れることができなかった。

「自らと格闘 世界の鼓動伝える『一言半句の戦場』(開高健著)書評」

それから7年の後、ドイツに在勤していた私のもとに、テレビ・プロデューサーの女性が訪ねてきた。どこか行ってみたい街はありますかと尋ねると、意外な答えが返ってきた。

「南ドイツの黒い森にあるレストランで、旬のホワイト・アスパラガスが食べたいわ。憐れな開高です、といっていた人を偲びたいの」

彼女が茅ヶ崎にあった開高宅に取材の電話をするたびに、受話器の彼方の反応が気がかりだったという。

「憐れな開高や」

そんなつぶやきが聞こえてくれば、周りに人がいるという符丁だった。『輝ける闇』に描かれたシュヴァルツヴァルトの森林地帯に分け入って、ボーデン湖畔の澄明な空気に身を浸していたかったのだろう。彼女もまた作家の死を納得しかねていた。

黒い森から帰った日の深夜、書棚から『人とこの世界』を取り出し、奄美大島に島尾敏雄を訪ねるくだりを読み返してみた。深沢七郎、井伏鱒二、武田泰淳といった作家たちの暮らし振りを活写しながら、彼らの精神の王国を踏査していく。それは、司馬遼太郎が「ジャック・ロンドンのような」と呼んだ文体で綴られた、目くるめくようなルポルタージュだった。

戦後の日本に、こんな、とてつもない作品がなぜ出現したのだろう。開高の死から二十年近くを経て「文豪、最後の新刊」という謳い文句のもとに『一言半句の戦場』が上梓された。

含羞(がんしゅう)の作家は自らの作品では手の内を露ほども明かそうとしなかった。だが『一言半句の戦場』にあつめられた解説文、対談、それにコピーには、開高健の素顔がほんの少しだけ覗いている。「小説でも記録でも、もっとも衰えやすく風化しやすいのは形容詞である。そしてもっとも堅固で耐久力があるのは物事の背後にある本質をとらえた風俗(広い意味での)である」

エドガー・スノーをはじめ優れたルポルタージュ作品を収めた筑摩書房の「世界ノンフィクション全集」の解説でこう述べている。見知らぬ街角に飛び込み、民衆の息づかいに接しながら、新たな胎動を探るには、圧倒的なエネルギーが要る。それだけに分厚い岩盤を破砕して時代の本質を抉り出すには独自の文体が欠かせないと喝破している。

「たいていの人が眼鏡をはずそうとしないのはそれが新しい力を使わなくてすむからであり、また、自分の明知をひそかに誇りたくて自尊心を侵されるのが不快だからである」

1970年夏、いまだ国交もなかった中国を初めて訪れたときのことだ。北京の民族飯店でエドガー・スノーと遭遇した。ニクソン政権に接近する機を窺う中国指導部の招きで滞在していたのである。私は向こう見ずにも『中国の紅い星』の著者になぜあなたは新生中国の胎動を聞くことができたのかと質してみた。「自分が特に優れたジャーナリストであったからではない。アメリカという若い国家に脈打っているピューリタニズムの伝統を知らず知らずのうちに受け継いでいたのでしょう」

その人の答えは控えめだったが、イデオロギーの尺度を以って、中国の新しい声を聞いたのではないと言い切った印象が鮮烈だった。開高健という作家もまた、自らと格闘して手に入れた独自の文体を駆って、世界の新たな鼓動を捉えてみたいと思い続けていたのだろう。俺を小説家などとは呼ばせない―。『一言半句の戦場』からはそんな開高健の野太い声が響いてくる。

2008年5月28日 熊本日日新聞掲載